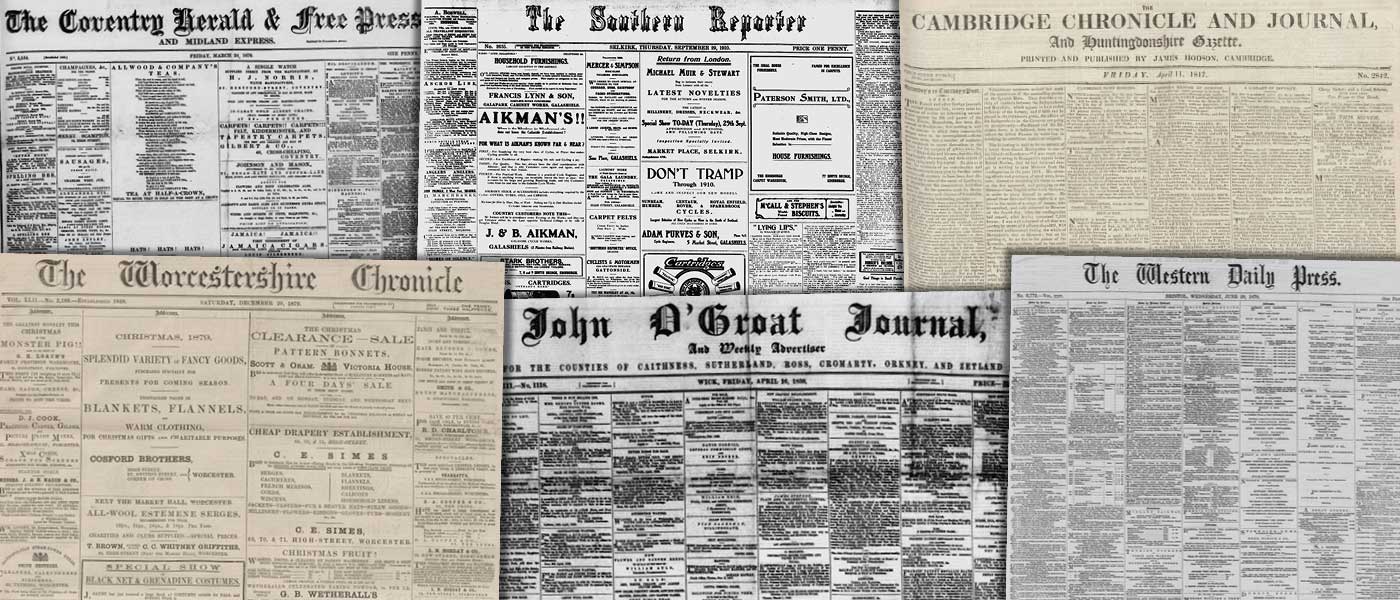

大英図書館が所蔵する18世紀から20世紀までのイギリスの新聞コレクションの第4部(1732-1950)です。

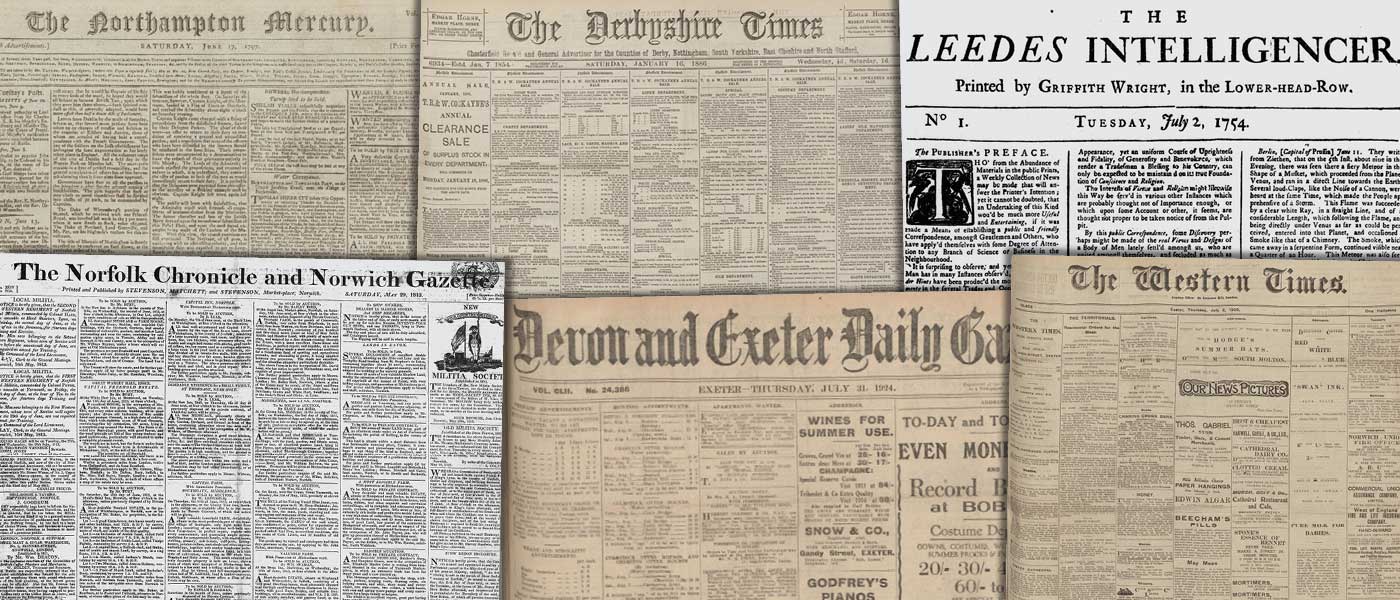

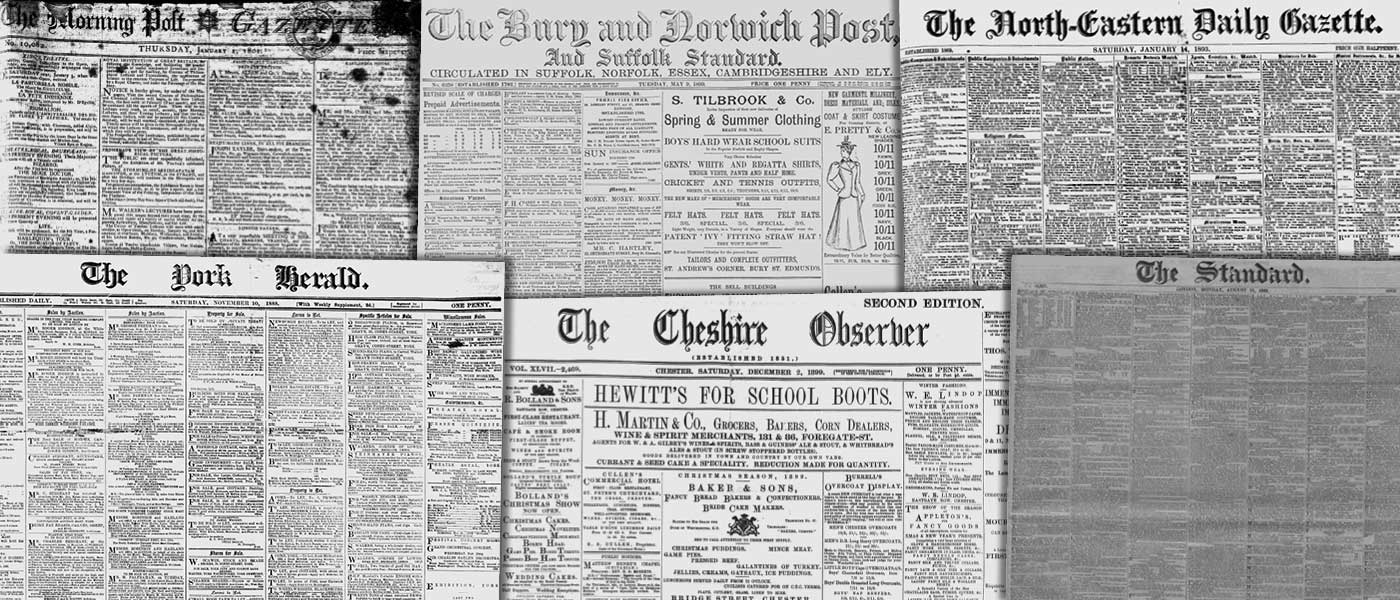

大英図書館が所蔵する18世紀から20世紀までのイギリスの新聞コレクションの第5部(1746-1950)です。

大英図書館が所蔵する18世紀から20世紀までのイギリスの新聞コレクションの第3部(1741-1950)です。

大英図書館が所蔵する18世紀から20世紀までのイギリスの地方新聞コレクションの第2部(1800-1900)です。

19世紀史料集成(NCCO)アジアと西洋世界 は、米英の在外公館文書・外交文書、宣教師の通信文書や英語定期刊行物、その他の政府文書を通じてアジアの19世紀にせまります。

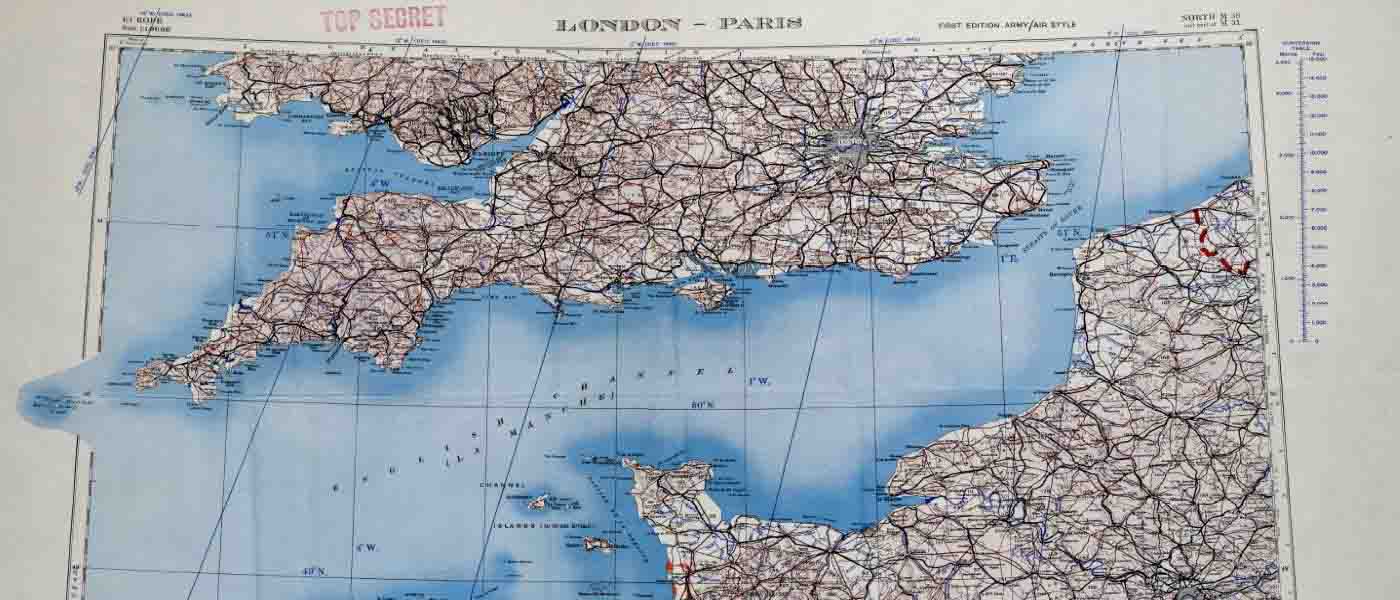

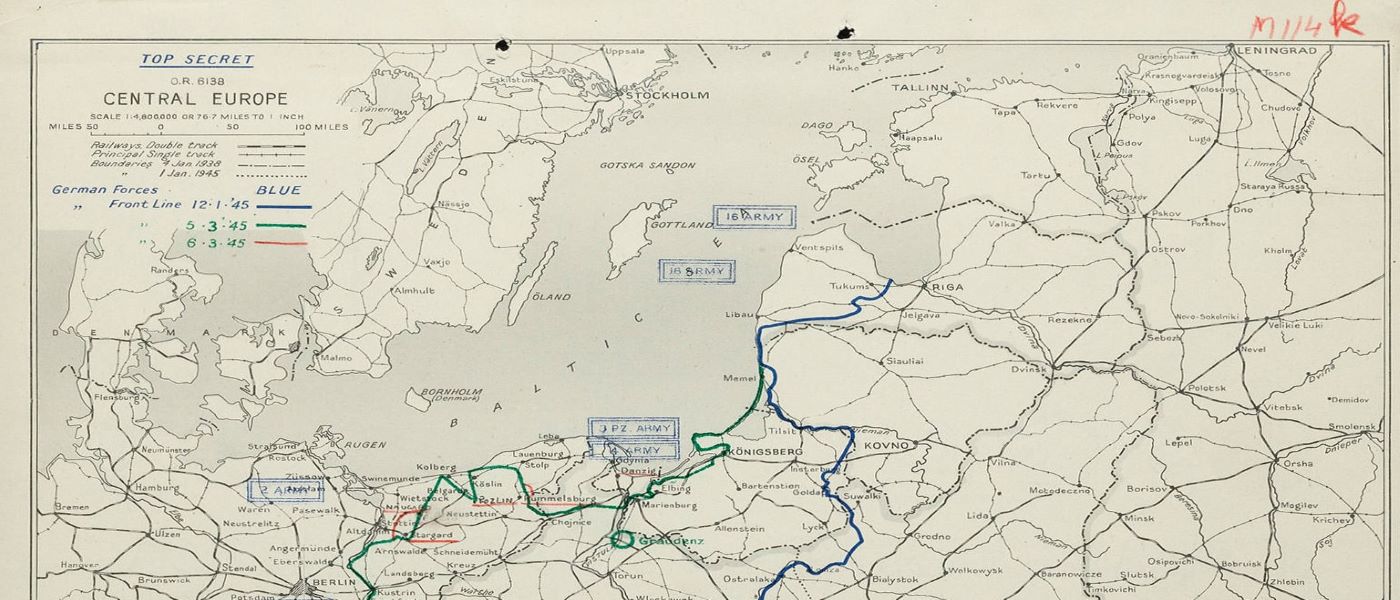

第一次大戦前の英国保安局(MI5)の創設から、第二次大戦期の特殊作戦執行部(SOE)の暗躍、冷戦中の国防省や植民地省による諜報活動など、イギリスによる20世紀の諜報活動に関する機密解除資料を収録する新シリーズの第1弾です。

戦間期から第二次大戦期にかけての政府暗号学校と戦後の政府通信本部を拠点とする暗号の傍受解読、内閣府の合同情報委員会の諜報活動など、イギリスによる20世紀の諜報活動に関する機密解除資料を収録するシリーズ第2弾です。

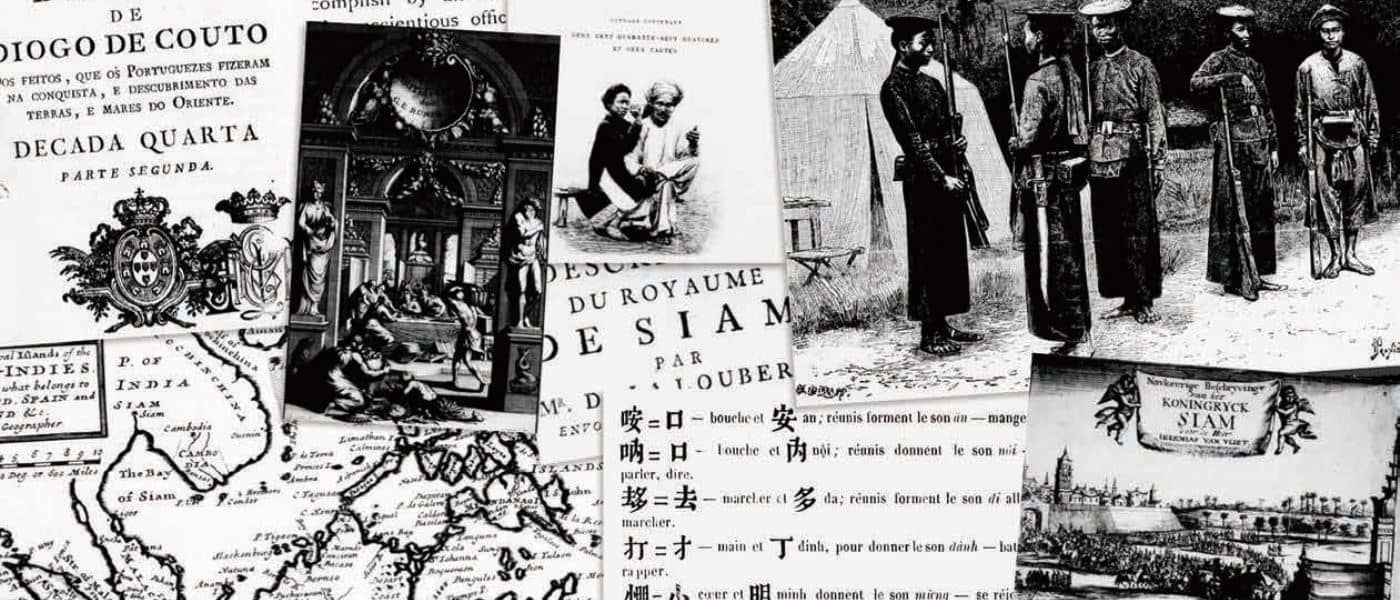

コーネル大学所蔵の東南アジア関係コレクションとして名高いジョン・M・エコルズ文庫より、17世紀~19世紀ヨーロッパ刊行の東南アジア地域関係の書籍318点を収録します。西側政府による公的な遠征の報告や、私人・民間による非公式な滞在録・紀行文の両方を含みます。

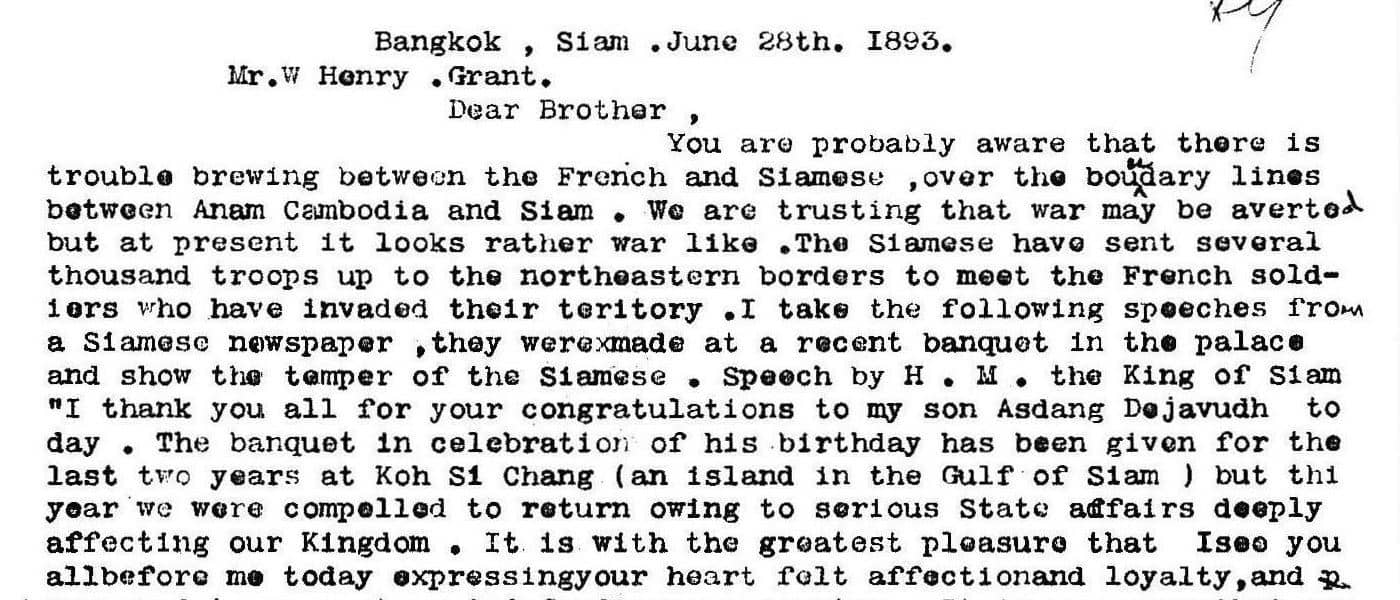

本コレクションはタイにおける長老派教会のパイオニア、ウィリアム・P・ビューエル夫妻がバンコクに到着した1840年から1910までの70年にわたり、タイの宣教師と米国の海外宣教委員会本部の間で交わされた往復書簡を収録します。

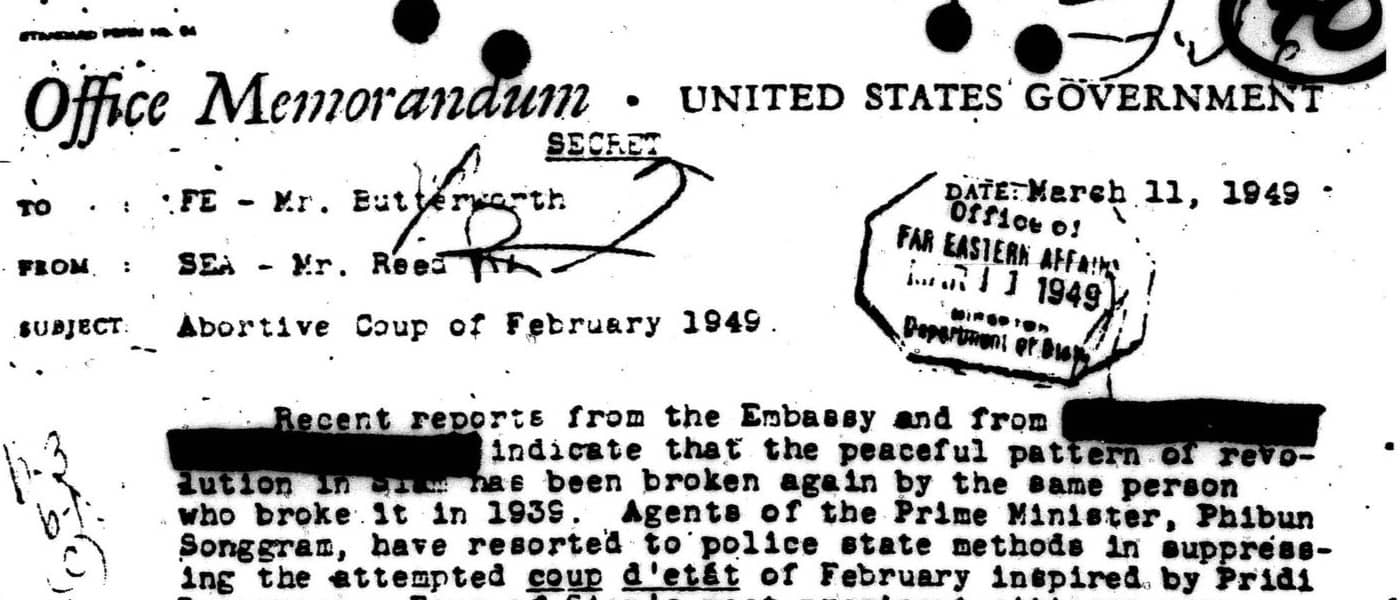

第二次大戦末期から1950年代後半までの東南アジア地域に対する米国の政策形成過程をたどるコレクションです。米国国立公文書館が所蔵する国務省のロト・ファイルに収録された1944年から1958年にかけての米国・東南アジア関係文書を収録します。

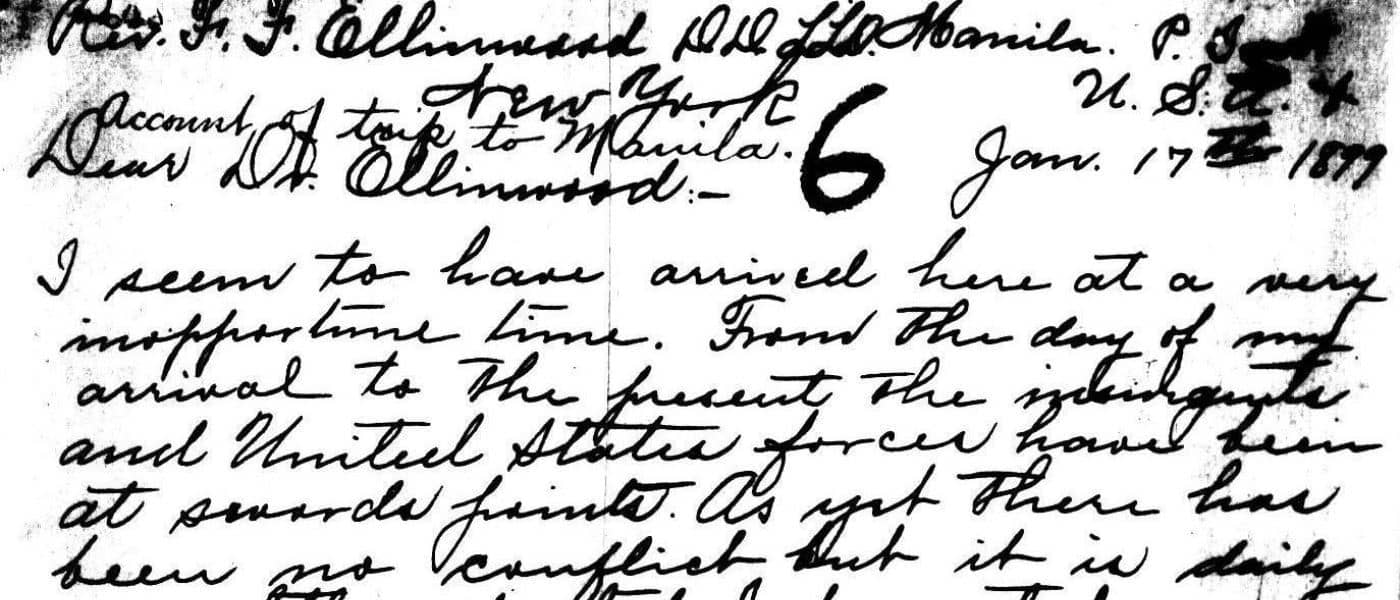

本コレクションは長老派教会所蔵資料より、1898年から1910年までの10余年にわたり、フィリピンの宣教師と米国の海外宣教委員会本部の間で交わされた往復書簡を収録します。独立革命、米比戦争を経てアメリカの統治下におかれたフィリピン社会の動向を外国人の宣教師の目を通して観察した稀有な歴史資料です。

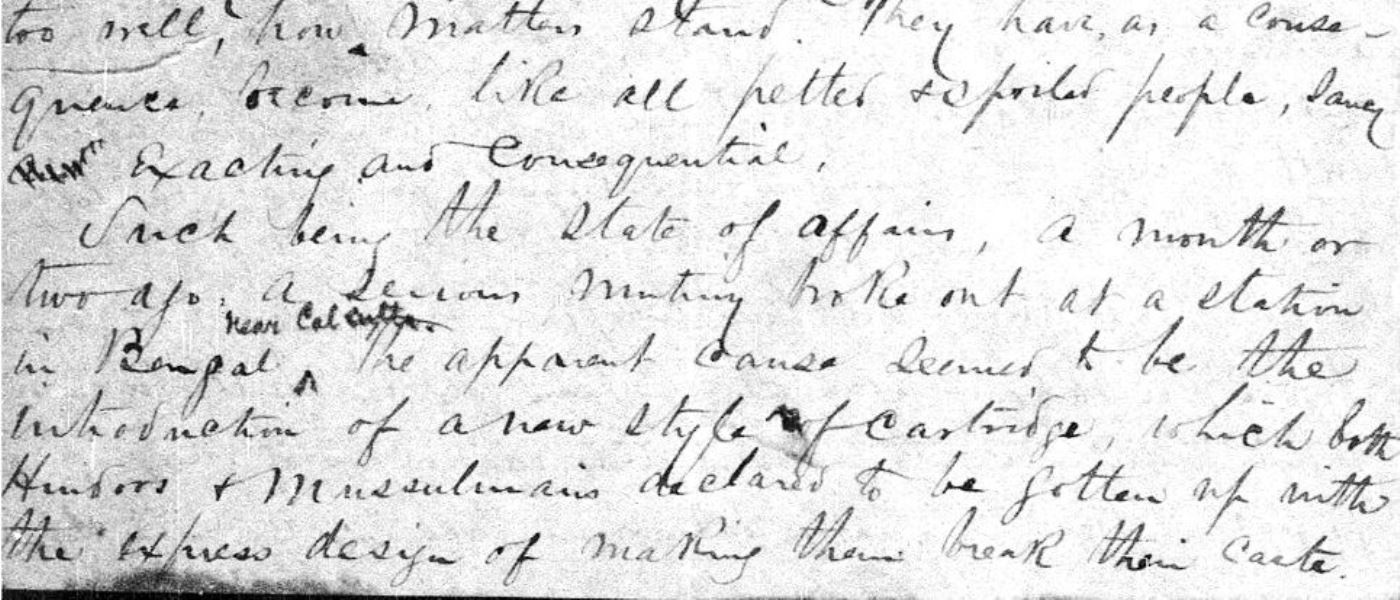

本コレクションは、インドにおけるアメリカ長老派教会のパイオニア、ウィリアム・リードとジョン・キャメロン・ロウリーが海外宣教委員会の前身の組織の支援の下、インドの地を踏み、北部の都市ルディヤーナーに宣教の拠点を構えた1830年代前半から1910年までの70余年にわたり、インドの宣教師と米国の海外宣教委員会本部の間で交わされた往復書簡を収録します。

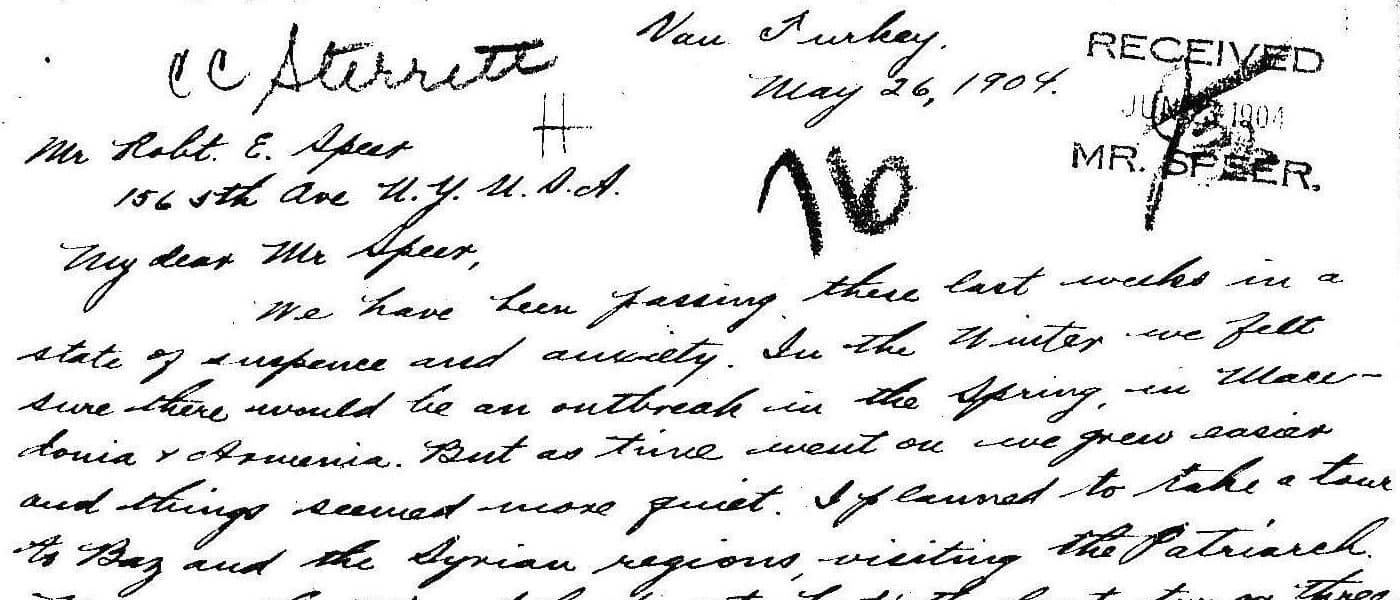

本コレクションは1847年から1911年までの60余年にわたり、イランの長老派宣教師と米国の海外宣教委員会本部の間で交わされた往復書簡を収録します。宣教活動の貴重な記録であるとともに、カジャール朝イラン社会の動向を外国人の宣教師の目を通して観察した稀有な歴史資料でもあります。

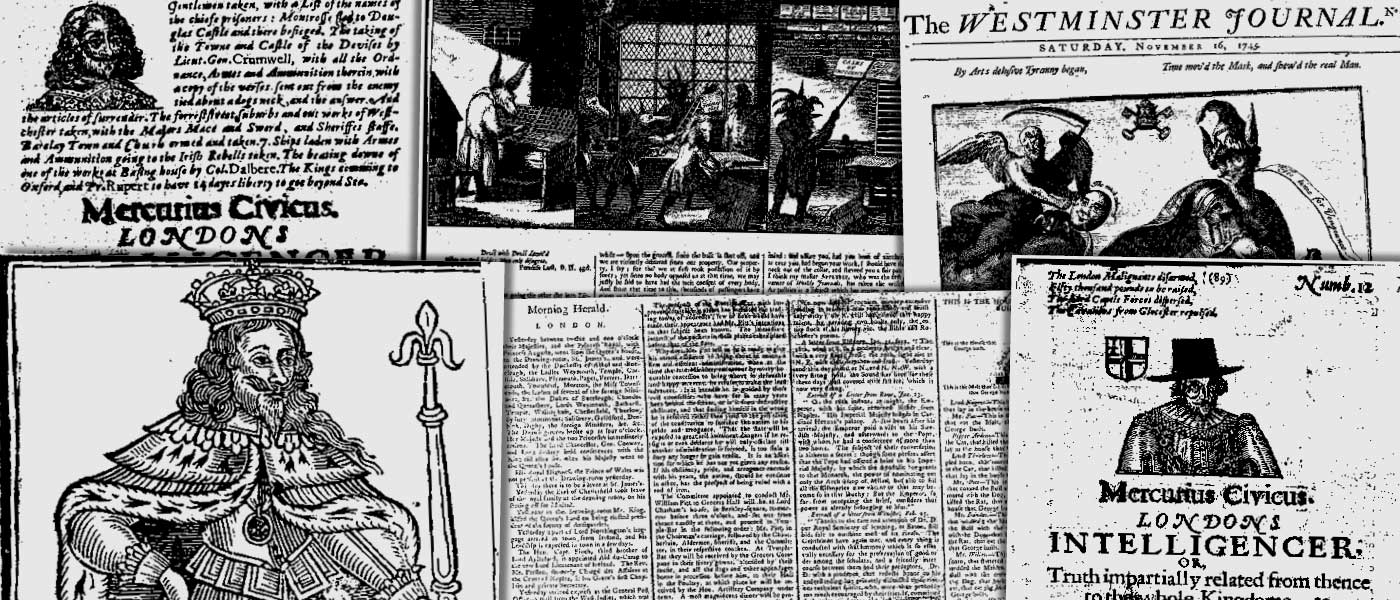

大英図書館の所蔵する、チャールズ・バーニー旧蔵の著名な17世紀・18世紀の英国新聞1,000タイトル以上をデジタル化したデータベースです。

学術誌から一般誌、新聞、報告書、事典、ビデオまで総計約20,700タイトルを搭載する、Galeの最も包括的なアグリゲーター系ジャーナルデータベースです。

18世紀の英語・英国の書籍・パンフレットを集成する一大コレクションです。収録タイトル数184,000以上、巻数207,000以上、総ページ数約3300万にのぼります。

本コレクションは、1950年から1961年までの米国の対イラン援助を技術協力局、相互安全保障庁、対外活動庁、国際協力局等の対外援助実施機関の文書約39,000ページを通して明らかにするものです。イランをケーススタディとする初期冷戦時代の米国の援助政策に関する貴重な文書群です。

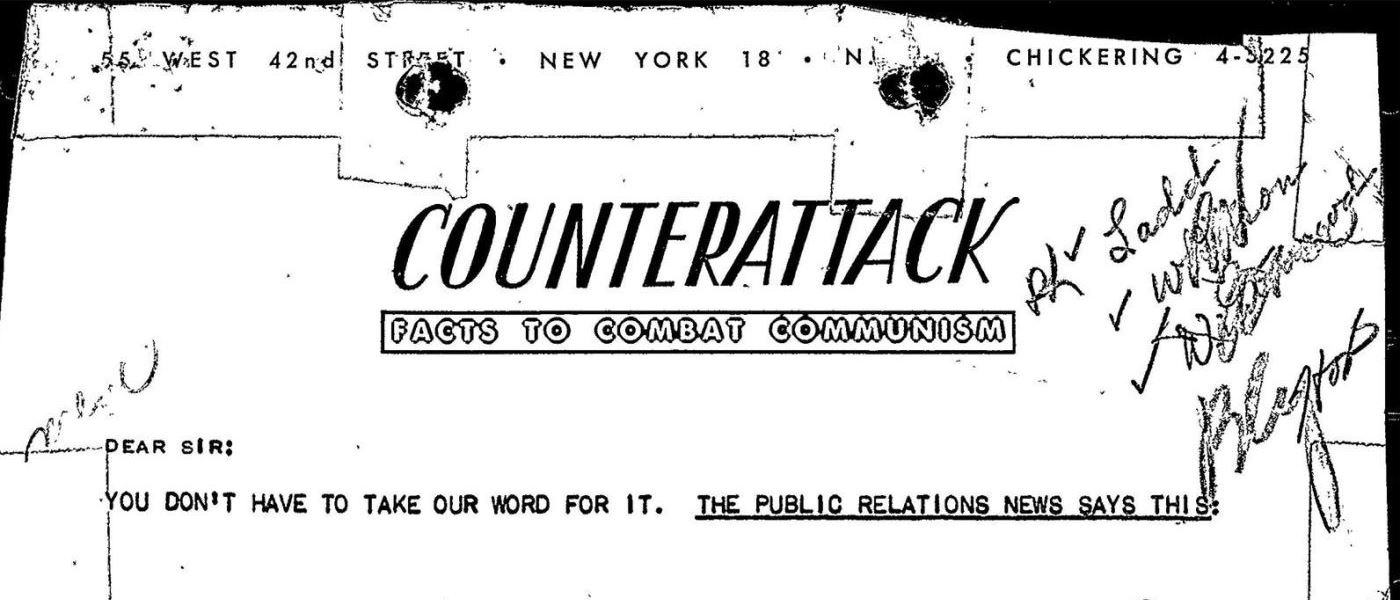

1947年から1955年まで発行された反共週刊ニュースレター『カウンターアタック』とその発行者の監視に関するFBI文書を収録するコレクションです。

本コレクションは、ラスタファリ運動の言説を保存するために始められたラスタファリ文書アーカイヴ・プロジェクトの下で収集されたニューズレター、雑誌、新聞、冊子、書簡など、稀少な出版物を収録するもので、1970年代から現在にいたる約半世紀間にジャマイカ、トリニダード・トバゴ、アメリカ、イギリスで発行されたものを含みます。

米国国務省のボリビア国内事情に関する外交文書約11,700ページを電子化して提供するものです。収録文書は米国国務省在外公館の外交官が国務省と交わした往復書簡です。収録文書の半数以上は国内経済・産業・社会事情に関するものであり、ボリビアの社会経済改革の動向に米国が高い関心を払っていたことが窺われます。